Kreativaufgabe:

4. Die Debatte um die (Vor)Veröffentlichung

- Alfred Döblin

- Zeichnung von

- Rudolf Großmann 1932

- Seeger LK Deutsch 13.1. Klausur Nr.1 11. Oktober 1999 4 - stündig

- Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz

- Bearbeiten Sie eine der Aufgaben 1-4

- 1. Franz und Reinhold

- Text: S. 263 ("Spring auf, marsch, marsch.") bis S. 265 ("...hört nicht auf.")

- Arbeitsanweisungen:

- Skizzieren Sie die Beziehung zwischen Franz und Reinhold bis zu diesem Gespräch.

- Untersuchen Sie, wie sich die Beziehung zwischen den beiden in diesem Gespräch darstellt; zeigen Sie dabei an Beispielen, mit welchen sprachlichen und erzähltechnischen Mitteln die Szene gestaltet ist.

- Inwiefern kann Reinhold im weiteren Verlauf des Romans als Gegenspieler Biberkopfs aufgefasst werden?

- 2. Täter oder Opfer?

- "Franz Biberkopf, von Profession Großschnauze" (S. 395), ist in Wirklichkeit eine "arme Sau".

- 3. X - Stadt Y - Platz. Die Geschichte von NN

- Erfinden Sie eine Geschichte oder Episode, die Sie mittels Collagetechnik mit Elementen der realen Welt verknüpfen. Verfahren Sie dabei nach den erzähltechnischen Gestaltungsprinzipien Döblins.

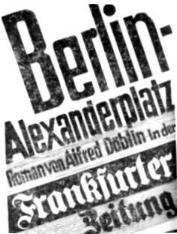

- 4. Die Debatte um die (Vor)Veröffentlichung

- Der Roman erschien in Fortsetzungen vom 8. September bis zum 11. Oktober 1929 in der >Frankfurter Zeitung<.

- Der Zeitungsvorabdruck hat offenbar Aufsehen erregt. Ein Anonymus machte seiner Empörung in einer sehr deutlichen Zuschrift Luft, die am 24. Oktober (Jg. 74, Nr. 793) veröffentlicht wurde. »Sie ist so voller Missverständnisse und verrät ein so mangelndes Verhältnis zu literarischen Werken, dass wir ausnahmsweise einmal von der Regel abweichen und sie der Öffentlichkeit unterbreiten möchten«:

- Dieser Brief ist die Meinungsäußerung weiter Kreise der Leserschaft Ihres Blattes

- [ ... ] Der Roman in den Spalten Ihres Feuilletons ist zu Ende, dem Himmel sei Dank! Ein tiefes, befreites Aufatmen geht durch die Reihen Ihrer Leser, denn wir haben begründete Hoffnung, dass ein noch tieferes Herabsteigen in den Schmutz des Lebens nicht möglich ist und uns daher in Zukunft erspart bleibt. [ ... ] Wenn es Döblin Spaß macht, sich im Kot zu wälzen, so mag er es tun, und alle, die daran Interesse haben (wir übersehen die psychologische Seite nicht) mögen sich das Buch kaufen, gut. Aber warum zwingen Sie Ihre Leser, jeden Morgen mit Tagesanfang durch diesen Dreck zu waten, in diese niedrigsten Niederungen der menschlichen Gesellschaft zu steigen, dass einem der Ekel aufstieg. [ ... j Wir verstehen auch Ihre Lage: Die Zeitung will unter allen Umständen Modernstes bringen, möglichst auch ganz Neues, Niedagewesenes, es soll »ziehen«, kitzeln spannen. Die Redaktion wies die Vorwürfe zurück und unterstrich die gesellschaftskritischen Intentionen des Romans und der >Frankfurter Zeitung<

- Dem empörten Einsender ist es also unbegreiflich, dass wir ihm morgens zum Frühstück einen Roman anzubieten wagen, der von Existenzen handelt, die er verachtet. [ ... ]

- In: Frankfurter Zeitung. Jg. 74, Nr. 793. 24.10.1929 Der Leserbrief und die redaktionelle Stellungnahme lösten eine Flut neuer Zuschriften aus. Rudolf Geck, der Feuilletonredakteur der >Frankfurter Zeitung< sah sich schließlich zu einer öffentlichen Antwort veranlasst, die das lebhafte Für und Wider zusammenfasste:

- Nachdem die Redaktion den Brief eines Anonymus über den in unserer Zeitung veröffentlichten Roman Alexanderplatz beantwortet hatte, brachte ihr die Post Stöße von Zuschriften zum gleichen Gegenstand. Sie sind uns sehr lehrreich. Ein Teil beweist uns, dass die vielbeklagte Verrohung der Ausdrucksformen im politischen Kampfe auch in den Meinungsverschiedenheiten über künstlerische Dinge Platz gegriffen hat [ ... 1 Einer will, man solle ihm »den Sinn für das Leben eröffnen und doch edel und anregend unterhalten.« Ein anderer verbittet sich, dass man ihm das »Frühstück verkümmere.« Weiter: »Die Zeitung ist nicht das Forum zur Aufdeckung von Eiterbeulen, es genügen uns vollauf die Prozessberichte.« Ein Professor findet die Veröffentlichung ungehörig, er ist »angewidert«. Ein General will »gute Unterhaltung« und protestiert aus Pflichtgefühl. Es kommen Leser, die uns bitten, doch auf das Ausland Rücksicht zu nehmen, dem man solche Einblicke in deutsches Leben nicht geben dürfe; einer beruft sich auf die "Times", die solche Romane niemals bringen würde. Ein Regierungsrat kommt mit klassischen und höchst unklassischen Zitaten, in denen das Wort Schweinerei eine Rolle spielt, und wünscht, dass wir uns bessern, den einen ekelt Döblin an, ein anderer vermisst die künstlerische Gestaltung. Manchen dieser Briefe ist eine beträchtliche Plastik der Rede eigen, die Schreiber haben also doch an Döblin gelernt. Worum es dem Dichter ging und worum es uns ging, als wir ihn druckten (Hervorhebg. M.S.), haben die Räsoneure nicht begriffen. Aber sehr viele auf der anderen Seite, alte und sehr viel junge Leute und auch Frauen, rufen »Bravo!« und "Ja!" und das ist uns Genugtuung.

-

-ck. [Rudolf Geck]: Mosaik. Briefe zu Döblins Alexanderplatz In: Frankfurter Zeitung. Jg.74, Nr. 817. 1.11.1929

- Aufgabe:

nach häuslicher Vorbereitung und Vorort-Recherche: Kreativarbeit